お知らせ(トピックス)

【2025.03.23】第6回文化講演会「冷戦、ポスト冷戦、新冷戦(?)とグローバルサウス」柳沢 香枝 講師 3月15日(土)開催報告

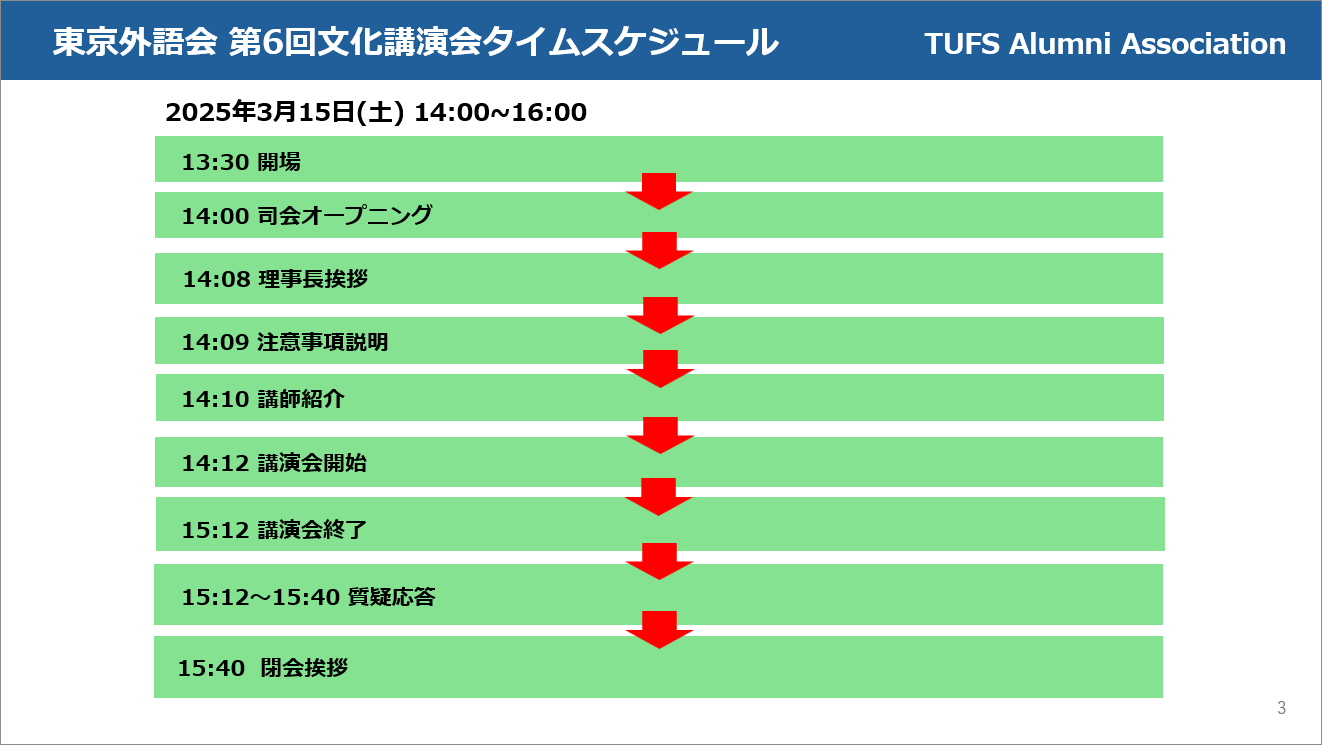

■参加者 対面での参加者(24)名、ZOOMでの参加者(25)名 *ZOOMエントリーは45名

■講演目的 文化講演会は、さまざまな分野で実際に活躍する卒業生や著名な方々に講演をお願いし、外語会会員またはその他関心ある方々の知見を広め、皆様の人生に資することに貢献してまいりました。今回第6回目は、講師として柳沢香枝氏をお招きし、長年開発途上国への開発協力に関わった御立場から、冷戦期、ポスト冷戦期の国際情勢の変化が主要国とグローバルサウスとの関係にどのように影響してきたかをふり返り、またポスト冷戦期が終わったとされる中、その関係がどのように変化するかを予測するということで、お話しを伺いました。

■講演内容

講演に先立ち会場では、合唱曲 "時を超える絆”が流れ、今のこの時代を一緒に生きている奇跡、時を超えてつながる絆を謳った曲が、同窓会のコンセプトによりそった温かい雰囲気を醸し出していた。

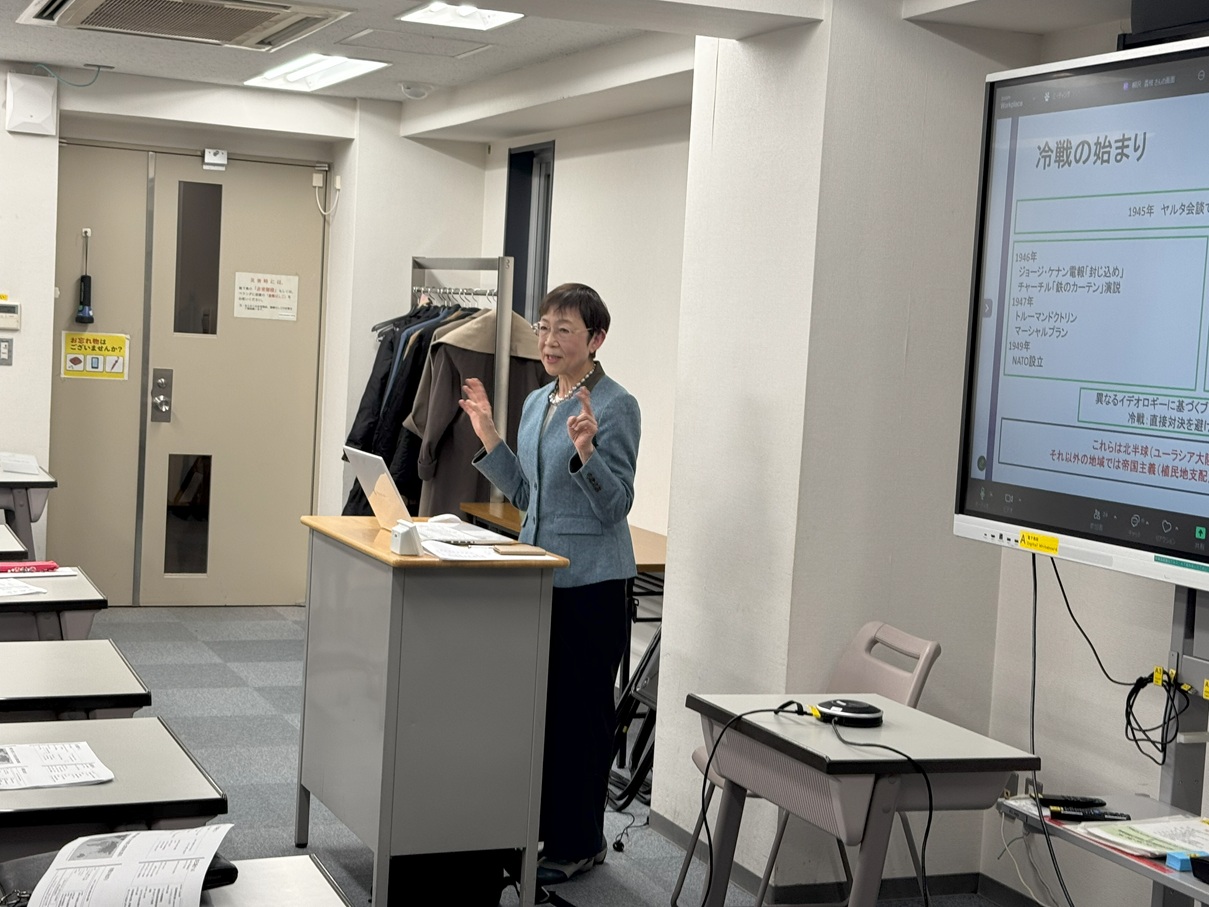

講演の始めは、1.自己紹介として、柳沢講師(以下講師)の東外大入学から世界各国で援助を含め多岐にわたる実務に携わった略歴を、1970年代から、2025年の現在にいたる冷戦・ポスト冷戦の歴史的イベントと、年表形式で左右に対比させた表で纏め、歴史的事実と講師のバックボーンの両者を分かり易く視覚的に説明。

また冷戦時代の東西陣営を、ブロック化された当時(1975年以降)の覇権の状態で色分けした世界地図で、地政学的な両陣営と「南」つまりアジア、中南米、中東およびアフリカの国々との関係を説明。現役の国際政治学者でも、冷戦終了時に中学生か小学生であったという事実に、「明治は遠くになりにけり」と同じように遠くなった冷戦時代を再確認。そして、ヤルタ会談以降の東西の冷戦のイデオロギー(自由主義と社会主義、自由と平等など)の対立という「北」で起こったことを、歴史的事実で確認していった。しかし、1940年代後半、これらは北半球(ユーラシア大陸と北米)の出来事 でそれ以外の地域では帝国主義(植民地支配)が残存(主にアジア、アフリカ)していたことを説明。そして、2.冷戦期の超大国と「南」の国の関係として、グローバルサウスから見た冷戦に視点を移し、1950年代の地政学の地殻変動 として、①ベトナムの独立から南北分断、②エジプトのスエズ国有化、の例を通してヨーロッパの後退と、それに代わる「北」の勢力即ち第二次大戦前はグローバルパワーではなかった米国とソ連の台頭が決定的となったことが明らかにされ、独立した「南」の出現とその取り込みが重要課題になることが説明された。

そして、講演のここからは「北」の「南」に対する取り込みを、対外援助という切り口で語られた。米国の対外援助は、ケネディ大統領の示した、唯一の自由主義を守ることのできる大国の使命としての援助、一方でソビエトは西側モデルへのアンチテーゼを示すための援助という姿勢でありながら、結局は東西の共通の目的:「勢力圏」(Sphere of influence)の拡大、つまり1950年代以降の「南」の出現とその取り込みが重要課題になったことが語られた。一方アジアでも、ドミノ理論により、援助受け入れ国が独裁政権でも米国を含む西側が援助した実態が説明され、1990年代以降の民主化を条件とした状況との違いが強調された。アフリカのコンゴでは、パトリス・ルムンバ氏を倒したモブツ大統領との関係で、ここでも西側は独裁政権を支持することになることが示された。

このため、西側の求める「自由な世界」とは何だったのか、つまり 援助が独裁を助長した面がある(しかし一方でアジアでは確実に経済成長があった(「開発独裁」の評価も))し、結局 は「共産化防止」が最大の目的 (例:チリ)となっていたのではないか。また東側をみると、ソ連は社会主義化や開発の遅れに幻滅 、自身の経済モデルへの疑問も顕在化しつつあった。

結局「北」の援助は、ドミノ理論に象徴される地政学的な両陣営の覇権主義の争いであったことが説明された。

これに対して「南」では、1)援助による政権維持 2)非同盟原則に基づく立場の不表明 3)援助国の乗り換え (例:エジプト(ソ連→米)、ソマリア(ソ連→米)、エチオピア(米→ソ連))など「立場をとらない戦術」で、東西両陣営に現実的に対応していた。

結局、異なるイデオロギーに基づくブロックの形成と直接対決を避けることが、冷戦の本質であったことが語られた。

次にケーススタディとして、講師が駐在したマラウイがとりあげられた。前段としてマラウイが大英帝国の一員として日本軍とビルマ戦線で戦った写真が紹介された。日本が戦ったのは、現在の英国ではなく、大英帝国であったように、帝国主義、植民地主義の中で世界中がどちらかについたので世界大戦となったことが語られた。したがって、核の世界的規模の破壊力は別として、現在の国家間の対立が第三次世界大戦と安易には結び付かないことに敷衍、安易に第三次世界大戦を喧伝する風潮には疑問を呈した。講師の挙げられた例の他にも、太平洋戦線では日本軍がマレーシアからシンガポールへ歩を進める中で遭遇した相手が、大英帝国のネパールのグルカ兵であった事実と鑑みても、講師の説明する、世界大戦に発展するプレ冷戦と、地域・代理戦争の冷戦構造の違いは説得力のあるものであった。講師からは、マラウイが日本とたたかった史実は、是非覚えておいてほしいというリマークがあった。次に独立後のマラウイが他のアフリカ諸国と違い、反アパルト政策をとらない独自の西側寄りの政策をとりながら西側の援助を受け、しかし内情は終身大統領制が憲法で担保された権力者による独裁国家であったこと、ところが冷戦が終わると援助と引き換えに民主化が求められる兵糧攻めに合い、大統領が退陣に追い込まれる、援助側の一見手のひら返ともいえる史実が語られた。

ここから講演は、3.ポスト冷戦がもたらした変化に話を展開する。ポスト冷戦で西欧諸国は、対決する相手がなくなるなかで、冷戦の大義名分であるイデオロギーの終焉に直面した。したがって、自国民への説明のため、人権・民主主義の西欧的価値観の普及という新しい大義名分で経済援助をすることで、アジアアフリカでの勢力を保持することに転換が行われた。つまり、ドナー国側の国内環境の変化、 • 冷戦終結により、イデオロギー 競争は正当性を失い • 税金の効果(Value for money)に 対するより厳しい目ということから、ポスト冷戦期の西側援助の転換がおこなわれ、民主主義、人権、ガバナンスを重視することになった。ここでアカウンタビリティの逆転現象 (援助受入れ国政府が、自国民ではなく援助国政府、ひいては援助国民にアカウンタビリティを負う)がおこり、汚職、人権侵害などの改善を援助の条件づけ(Political Conditionality)や クーデターや憲法によらない政権交代 に対する制裁、援助停止など援助の「政治化」が行われた。 しかしLGBTQ問題でも、西側の基本姿勢は差別主義に対しては反対、時として援助停止の措置を保つ一方で、米国では保守的伝統的価値を重んじる原理主義的宗教団体が影響力を持っているなど、西欧の価値観もダブルスタンダードであることが示唆された。つまり西側は冷戦終了時、独り勝ちの状態で「価値観の普及」が前面に出る一方、「テロとの戦い」などで旧体制を援助する矛盾を内在していた。しかし2000年以降、中国の台頭が顕著になった。中国は反「西側モデル」で、内政不干渉の立場だが、ただし台湾が中国の一部であることの承認は条件付ける。加えてロシアは反「西側」、そして、新興勢力 (インド、ブラジル、トルコ、UAEなど)など 、代替勢力が乱立する状況になっている。その中でグローバルサウスは面従腹背戦術 (選挙は行うが、その内実は民主主義ではない)をとることが多い。一方民主的でないが、政府の清廉さと効率性の高さでパフォーマ ンスの良い国(例:ルワンダ)が西側に評価されるという矛盾もあった。全体としては、「立場をとらない戦術」の継続をしていた。

さて、西側の勝利かと思われた、このポスト冷戦期の世界から、いや中国などが出てくるということで、このあと、次の4.ポスト・ポスト冷戦期の世界:「新冷戦?」と講演の最終部へと続く。この新冷戦はロシアのウクライナー侵攻あるいは新米国大統領の登場により、新しい局面を迎える。世界の構造変化(1)G7の縮小世界の構造変化と、その(2)グローバルサウ ス経済圏の出現、があったことが、援助国のGNPの変遷と人口比率・人口ボーナスの大きさで説明された。今後の可能性として、アメリカは影響力が後退 (Moral obligation →Moral Imperialism →Immoral Empire仁義なき戦いと変遷?)、欧州は経済の悪化と軍事費の増で対外援助の縮小、これを受けて中国は、西側後退の空隙を埋める形で、また米国が贈与であるのに対しインフラ整備に対するローンという西側の補完関係で援助を増加?、多国間主義ではリーダーシップを発揮、 ロシアは反西側で非民主国家への進出強化 資源獲得、武器輸出と歩を進める。一方で、 インド、ブラジル、トルコ、UAEなどはグローバルサウスのリーダーを目指すかの動きを予想。そしていずれの国も共通項 として、•自国優先主義が鮮明に •経済的利益(特に資源)と安全保障 が前面に •普遍的価値(民主主義、人権、法の 支配など)の後退 •地球規模課題(温暖化など)への対 応の後退、などが想像されると説明された。

そして、岐路に立つグローバルサウスが語られた。明るい面(機会)見方としては、自立せざるを得ないので、自立した国への道 • 有効な政策の自発的選択と実施 • 国内資金及び民間資金の動員 • 援助国側の競争を利用した駆け引きがある。 また、実際国民の豊かさに寄与するかどうかわからないので、中間の見方としては、 • 資源開発の促進 • 化石燃料開発の促進があり、またリスク側の見方としては、脆弱国、失敗国(Failed States)への道へと進み、• 貧困、飢餓 • 紛争、クーデター • 気候変動・災害 • 疾病に対峙していくという、三つの方向性が示された。結局、米露が結託すると、立場をとらない戦術は機能しないので、外からの圧力でなく、政治体制の選択は当事国政府と国民との関係に基づくこととなり、モデルのない世界となることが示唆された。

最後に日本の援助は、西側の一員として足並みをそろえながらも「民主化の促進、市場志向型経済の導入、基本的人権及び自由の保障状況 に注意」というように、促進という言葉をさけた態度から、「平和・安全・安定な社会の 実現、法の支配に基づく自 由で開かれた国際秩序の 維持・強化」へと、日本にとって有利な国際環境を目指す道が語られ、講演が締めくくられた。

■質疑応答

・被援助国について

被援助国は、理念なき集団として、自立できないので今の状態があり、G7の間隙をインド中国が利用しているのではないかという疑問のなかで、G7のとるべき具体的な方策や、援助国の途上国の留学生の受け入れについての質問にたいし、講演者は、援助を当てにする政権運営でなく、被援助国が変わることが重要であること。一方で支配層と被支配層の関係の中で、支配層同士が争うふりをしているが、選挙で国民があまり賢くなると困るなど、伝統的社会を維持し共存している場合は、その構造が急激にかわることは難しい。若い世代が中から変えなければならないが、西欧や日本でも旧体制の変革にはそれなりの時間を要した歴史がある。留学生も学びを終えた後、必ずしも国に帰りたがるわけではない現状があることが語られた。

・被援助国と経済

ODAでなくビジネスベースの開発のほうは現実性が高いが、途上国が搾取される。ガーナはカカオや金を産出するが、チョコレートが高値を記録しても国民に還元されることがないため、南側で商品化する方策に対しての質問には、ビジネスの投資先として、受け入れ側にも法律で原材料の投資には一定の国内加工率を定めるなど、また中国が中国人労働者しか使わないといわれることも、大切なのは受け入れ国で規制するなど、受け入れ国がうまくコントロールする必要がある。受け入れ国の態度が重要で、特効薬はない。原材料から加工生産へ政府が本気で取り組まなければならない。加工率を高めることが必要だが、若い人たちが工場で働くよりも、IT産業を好むなどの現実もあると説明。

・中国の評価

講演中のなかで説明された、中国が反西側でないということの意味や、中国のリーダーとしての経済力、資質の欠如、債務の罠といわれる中国の援助が役に立っているのか、資源搾取ではないかとの疑義に対しては、中国が、米国は贈与であるのに対し、インフラ整備に対するローンという西側の補完関係の役割を果たしており、ローンは返済義務を負うので悪いという面ばかりではなく援助を無駄にせず被援助国の自立に資するという面もあり、国民に届くのは西側に勝る面もあり、即答できない。役に立つ、たたないは両者あるだろうが、他の国がやってくれないことをやるなど、その存在感には否定できないものがある。債務の罠についても過剰に喧伝されていないか客観的に観る必要がある。また中国は長期政権のもとで、ガバナンスのモデルを提供するという意味が、行政の効率的運用を指導するという意味ならば、一定の評価がされても良いのではないかと説明。また援助はどこの国でも、国民のために行われることにも敷衍された。

・現米国新政権の影響

現大統領にモラルがないわけでもなく、イーロン・マスク氏のUSAID改革でも、行政改革としての意味と成果があるのではないかとの問いには、まだ結果についての検証がなされていないが、少なくとも援助の現場を知るものとしては、米国の今までの歴史と実績の上に立つ援助が、すべて簡単に否定されていくことは良しとしないと語られた。

・これからの日本の立ち位置

日本の経済的影響力が弱まる中、他のアジアとの協調関係など、今後の日本の方向性については、いたずらに日米同盟に追従し、日中対立を軸に他のアジア諸国を呼び込むのではなく、「立場をとらない戦術」も重要となってくることに言及された。

・法の支配と国際司法裁判所

米国ロシア中国が国際司法裁判所の強制的管轄権を認めていないなかでの、日本は法による支配を前提とすることの現実性については、国際刑事裁判所とともに、国際司法裁判所には執行権がないことが問題であるが、解決策はない。ただ法を破ることを認めたら最後で、守る側が団結し主張し続けることが肝要であることが力説された。

■出席者の反応

聴講者の多くが生きた時代が、日本では、総資本に対する総労働の戦いといわれた労働争議や、70年・80年の日米安全保障条約反対運動、そして反ベトナム戦争の学生運動などと、戦後昭和のイデオロギーを色濃く残す社会であった。したがって、講師の冷戦ポスト冷戦の説明はよく理解できるものであったようだ。講師が年表形式で左右に対比させた、世界の動きと自分史の説明が、聴衆に自分が生きた時代を想起させ、講演のテーマを分かり易いものとしたようだ。聴講者の一人の、一世紀半の歴史と将来の展望を一時間半でまとめた講師の講演を称賛する発言が、聴講者の空気を代表するものであろう。

講演の内容も、歴史的事実という時間軸と空間的な地政学という二つの座標軸のなかで、講師自らが実際の現場で体験された援助を通して得た、確固たる事実に基づいた見識であったので、揺らぎのない確かなもので、聴講者を説得させるのに十分な内容であったようだ。ただし、私も含め、西側の価値観とマスコミの報道傾向に影響を受けている多くの聴講者にとっては、中国の援助や現米国新政権の施策など、講師の評価とは相容れないものがあり、戸惑いがあったようだ。それが多くの質問者の質問にも表れ、講師の揺らぎのない座標軸と実体験・現場経験に基づいた回答によって、多様な見方のできる現実に対しての理解を深めたようだ。外語会の文化講演は、海外の多くの言語や文化的多様性を学んだ外語大関係者に、さらに新しい視座を提供し、反省と自らの人生の指針に資するものなので、このように講師の講演から新しい知見を得ることは、その目的の一つであろう。また、聴講者からは、これからの日本の立ち位置、援助の意味と被援助国の自立、国際司法裁判所が世界に対し果たすべき役割など、将来のパースペクティブを求める質問もあり、流動化する地球的規模の社会問題の中で、これからの新しい道を求める講演参加者の気概が感じられた。このサマリーを纏めるにあたり、講師の話を思い出し、講演資料を読み直すたびに、また新たに、インスピレーション、発見の得られる、示唆深い講演であった。

第6回 文化講演会運営メンバー

◯zoom演出/映像/音響/会場設営:和田 雄二(Po1973)

◯司会 : 舟田 京子(IM1976)

◯参加者対応:白井 桂(H1977)・茂木 仁志(ICTV1977)

◯記録:茂木 仁志 (ICTV1977)

◯企画/広報/構成/演出:藤田 智子 (D1982)

◯広報/参加者管理:外語会事務局

◯協力:若栗 直和(E1998)・山川 功(S1984)